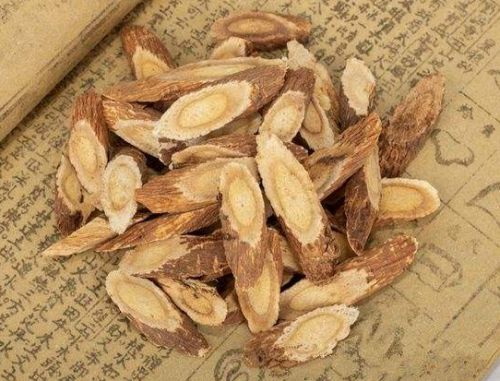

地肤子

地肤子的相关实物图片信息

药材名称

地肤子

拼音拼读

dì fū zǐ

药材别名

扫帚菜、扫帚苗、地葵、地麦、益明、落帚子、竹帚子、铁扫把子、扫帚子

英文名称

fructus kochiae

功效分类

利尿通淋药

药用部分

藜科植物地肤Kochia scoparia (L.) Schrad.的胞果。

动植物形态

一年生草本。茎直立,多分枝,秋天常变为红紫色,幼时具白色柔毛,后变光滑。单叶互生,稠密;几无柄,叶片狭长圆形或长圆状披针形,先端渐尖,基部楔形,全缘,无毛或具短柔毛;幼叶边缘有白色长柔毛,其后逐渐脱落。花小,杂性,黄绿色,无梗,1朵或数朵生于叶腋;花被基部连合,先端5裂,裂片三角形,向内弯曲,包被子房,中肋突起,在花被背部弯曲处有一绿色突起物,果时发达为横生的翅;雄蕊5枚,与花被裂片对生,伸出花外;子房上位,扁圆形,花柱短,柱头2,线形。胞果扁球形,基部有5枚带翅的宿存花被。种子1粒,棕色。花期7~9月,果期9~ 10月。

产地分布

生于山野荒地、田野、路旁或庭园栽培。分布几遍全国。

采收加工

秋季果实成熟时割取植株,晒干,打下果实,除净枝、叶等杂质。

药材性状

扁球状五角形,外面包有宿存花被。表面浅棕色或灰绿色,周围有三角形膜质小翅5枚,其先端具缺刻状浅裂,下面中央有微突起的果柄痕及放射状棱线5或10条,上面中央可见未被宿存花被包被的五角状空隙。果皮灰棕色,膜质状,半透明.质脆易剥离。种子褐棕色,扁卵圆形,长约1.5毫米,边缘稍隆起,中部稍下凹,表面有网状皱纹,内有马蹄形胚,绿黄色,油质,胚乳白色。气微,味微苦。以饱满、色灰绿者为佳。

性味归经

性寒,味甘、苦。归肾经、膀胱经。

功效作用

清利湿热、止痒。属利水渗湿药下分类的利尿通淋药。

临床应用

用于皮肤瘙痒、荨麻疹、湿疹、小便不利。煎汤内服,干品用量9~15克,外用适量,煎水洗患处。

药理研究

地肤子1:3水浸剂试管内对许兰氏癣菌、奥杜盎氏小芽孢癣菌、铁锈色小芽孢癣菌、羊毛状小芽孢癣菌、星形奴卡氏菌等真菌都有一定的抑制作用,50%煎剂还对伤寒杆菌有较弱抑制作用;水提液有抗炎、利尿、免疫抑制等药理作用;水煎剂有抗炎、利尿、免疫抑制作用。

化学成分

本品含地肤子皂苷Ic、齐墩果酸、齐墩果酸28-O-p-D-吡喃葡萄糖酯苷、花柏烯、20-羟基-24-甲基蜕皮素等成分。

使用禁忌

内无湿热,小便过多者禁服。

配伍药方

①治湿疹,痒疹:地肤子15克,白鲜皮9克,川萆薢12克,苦参、野菊花各9克,生地12克,赤芍、当归各9克。水煎服。(《中药临床应用》除湿消疹汤)

②治阴囊湿痒:地肤子、蛇床子、苦参、花椒各等量。煎水外洗。(《湖北中草药志》)

③治肾炎水肿:地肤子10克,浮萍8克,木贼草5克,桑白皮10克。水煎去滓,每日3次分服。(《现代实用中药》)

④治丹毒:地肤子、金银花、菊花各30克,荆芥、防风各15克。水煎服。(《陕甘宁青中草药选》)

相关中药材推荐

白头翁 bái tóu wēng

清热解毒、凉血止痢。属清热药下分类的清热凉血药。

白术 bái zhú

健脾、益气、燥湿利水、止汗、安胎。属补虚药下属分类的补气药。

天胡荽 tiān hú suī

清热利尿、解毒消肿。属清热药下属分类的清热解毒药。

金樱子 jīn yīng zǐ

固精、缩尿、涩肠、止泻。属收涩药下分类的固精缩尿止带药。

鹅不食草 é bù shí cǎo

通鼻窍、止咳。属解表药下分类的辛温解表药。

红芪 hóng qí

补气固表、利尿托毒、排脓、敛疮生肌。属收涩药下属分类的固表止汗药。

柿蒂 shì dì

降逆止呃,下气。属理气药。

狗肝菜 gǒu gān cài

清热凉血、利尿解毒。属清热药下分类的清热解毒药。

广升麻 guǎng shēng má

清热解毒、发表透疹。属解表药下分类的辛凉解表药。

小通草 xiǎo tōng cǎo

清热、利尿、下乳。属利水渗湿药下分类的利尿通淋药。