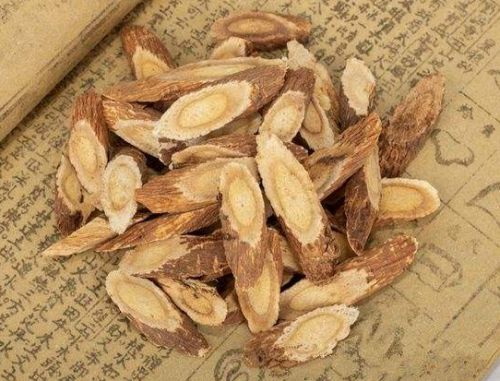

甘草

甘草的相关实物图片信息

药材名称

甘草

拼音拼读

gān cǎo

药材别名

蜜甘、甜甘草、国老、美草、蜜草、黑根草、灵通、甜草、粉草、甜根子、棒草

英文名称

liquorice

功效分类

补气药

药用部分

豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.、胀果甘草Glycyrrhiza inflata Bat. 或光果甘草Glycyrrhiza glabra L. 的干燥根及根茎。

动植物形态

多年生草本。根茎圆柱状,多横走;主根甚长,粗大,外皮红棕色。茎直立,稍带木质,被白色短毛及腺鳞或腺状毛。奇数羽状复叶。总状花序腋生,花密集,花萼钟状,花冠淡紫堇色,旗瓣大,雄蕊10枚,9枚基部连合。荚果扁平。

产地分布

生于向阳干燥的棕钙土及含盐分较少、土层深厚、排水良好的钙质草原。甘草野生原植物分布于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、新疆等地。

采收加工

秋季采挖,趁湿切去茎基、串条、枝杈、须根等,放干燥处风干。亦有将外面栓皮削去者,称为粉甘草。

药材性状

甘草药材呈长圆柱形,表面红棕色、暗棕色或灰褐色,有明显的皱纹、沟纹及横长皮孔。质坚实而重,断面黄白色,有粉性,横切面形成层呈棕色环状,常有裂隙,木质部浅黄色,有时呈偏心性。根茎表面有芽痕,横切面中心有髓。气微,味甚甜而特殊。

性味归经

性平,味甘。归心经、胃经、脾经、肺经。

功效作用

补脾益气、止咳祛痰、缓急定痛、调和药性。属补虚药下分类的补气药。

临床应用

内服:煎汤,用量2~6克,调和诸药用量宜小,作为主药用量宜稍大,可用10克左右;用于中毒抢救,可用30~60克。凡入补益药中宜炙用,入清泻药中宜生用。外用:适量,煎水洗、渍;或研末敷。治疗脾胃虚弱、中气不足、咳嗽气喘、痈疽疮毒、腹中挛急作痛、缓和药物烈性、解药毒。清热应生用,补中宜炙用。实证中满腹胀者忌服。

药理研究

甘草有肾上腺皮质激素作用,抗炎、抗溃疡、抗过敏反应,抗癌,抗菌,抗病毒,促进胰液分泌,对离体肠有抑制,调节免疫功能,镇咳祛痰,抗突变,解毒,抗氧化,保护耳前庭功能、利尿,保肝、防止动脉硬化,抗脑缺血,预防糖尿病并发症等作用。

化学成分

本品主要含甘草苷、甘草酸、甘草甜素、子丁香烯氧化物、甘草萜醇、18α-羟基甘草次酸、异甘草次酸、甘草香豆精、刺芒柄花素、新甘草查耳酮D、光果甘草苷元、异甘草黄酮醇、三萜皂苷、香豆素等成分。

使用禁忌

湿浊中阻而脘腹胀满、呕吐及水肿者禁服。不宜与海藻、京大戟、红大戟、甘遂、芫花同用。

配伍药方

①治伤寒脉结代,心动悸:甘草(炙)12克,生姜(切)9克,人参6克,生地黄48克,桂枝(去皮)9克,阿胶6克,麦门冬(去心)24克、麻仁半升。大枣(擘)三十枚。上九味,以清酒七升,水八升,先煮八味,取三升,去滓。内胶烊消尽,温服一升,日三服。(《伤寒论》炙甘草汤)

②治肺热喉痛,有痰热者:甘草(炒)6克,桔梗3克(米泔浸一夜)。每服15克,水一钟半,入阿胶半片煎服。(《小儿药证直诀》)

③治腿脚挛急,或腹中疼痛:白芍药、炙甘草各12克。水煎去渣,分两次服。(《伤寒论》芍药甘草汤)

④治妇人脏躁,喜悲伤欲哭,数欠伸:甘草9克,小麦一升,大枣十枚。上三味,以水六升,煮取三升,温分三服。亦补脾气。(《金匮要略》甘草小麦大枣汤)

⑤治百药毒方:生甘草6克,生锉。以水三盏,煎至一盏半,去滓,停冷。每服半盏,细细饮之,未效更服。(《圣济总录》)

相关中药材推荐

白头翁 bái tóu wēng

清热解毒、凉血止痢。属清热药下分类的清热凉血药。

白术 bái zhú

健脾、益气、燥湿利水、止汗、安胎。属补虚药下属分类的补气药。

天胡荽 tiān hú suī

清热利尿、解毒消肿。属清热药下属分类的清热解毒药。

金樱子 jīn yīng zǐ

固精、缩尿、涩肠、止泻。属收涩药下分类的固精缩尿止带药。

鹅不食草 é bù shí cǎo

通鼻窍、止咳。属解表药下分类的辛温解表药。

红芪 hóng qí

补气固表、利尿托毒、排脓、敛疮生肌。属收涩药下属分类的固表止汗药。

柿蒂 shì dì

降逆止呃,下气。属理气药。

狗肝菜 gǒu gān cài

清热凉血、利尿解毒。属清热药下分类的清热解毒药。

广升麻 guǎng shēng má

清热解毒、发表透疹。属解表药下分类的辛凉解表药。

小通草 xiǎo tōng cǎo

清热、利尿、下乳。属利水渗湿药下分类的利尿通淋药。